- Accueil

- Métropole

- Le territoire

- Les risques majeurs : mieux les connaître pour mieux s’en protéger

information et gestion des risques

La Métropole Aix-Marseille-Provence, qui est étendue sur 3150 km2 et qui compte près de 1,9 million d’habitants, est exposée à tous les risques majeurs : naturels (feu de forêt, inondation, séisme,…) ou technologiques (accident industriel, transport de matières dangereuses, nucléaire…), à l’exception du volcanisme et de l’avalanche. Dès lors qu’un événement majeur survient, les populations, les infrastructures, les biens matériels et l’environnement de son territoire sont susceptibles d’être impactés. C’est pourquoi, la Métropole, en amont de tout événement, se prépare et met en œuvre des politiques à même de limiter autant que possible, les risques précités.

Elle est en effet pleinement engagée pour prévenir, intervenir efficacement, communiquer avec la population et protéger les biens et l’environnement dans le but de faire de son territoire un modèle en matière de gestion des risques. À cette fin, l’institution met en œuvre diverses actions :

- Accompagner les communes à parfaire leur réponse (réactualisation de leur Plan Communal de Sauvegarde (PCS)) et travailler en collaboration avec le Cyprès (Centre d’information pour la prévention des risques majeurs), pour l’élaboration du Document d’Information Communal sur les Risques majeurs (DICRIM).

- Organiser des exercices communaux, des exercices à l’échelle intercommunale ainsi que des formations gratuites de gestion de crise pour les agents et élus communaux à l’ENSOSP (École Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers), et enfin la mise à disposition gracieuse de modules d’hébergement.

- Compléter et participer aux dispositifs mis en œuvre par le Préfet pour renforcer la coordination et la capacité de réaction en cas de catastrophe (exercices de simulation de gestion de crise grandeur nature relatifs aux plans d’urgence : Plan ORSEC, Plan de Prévention de Risque Technologique (PPRT)).

- Développer une culture du risque auprès des scolaires (Dispositif « Classes Engagées »).

Face à l’ensemble de ces risques, la Métropole tient à sensibiliser les administrés pour les aider à adopter des comportements adaptés à chaque situation, tout en leur fournissant des informations sur ses missions et son rôle.

une organisation collective

Qui agit en cas de risque majeur ?

- La Métropole : planifie, coordonne, informe les habitants et soutient les communes.

- Les maires : responsables de la sécurité sur leur territoire, ils déclenchent les plans communaux de sauvegarde (PCS).

- La préfecture : pilote les grands plans d’urgence (ORSEC).

- Le SDIS, gendarmes, policiers : interviennent sur le terrain pour porter secours.

- Les écoles et entreprises : disposent de plans internes de sécurité (PPMS, POI).

- Les citoyens : en étant informés, vigilants et réactifs, vous êtes les premiers acteurs de votre sécurité.

restez informé

- Consultez le DICRIM de votre commune.

- Inscrivez-vous aux alertes locales (SMS, application, sirènes).

- Suivez les recommandations officielles sur :

les risques naturels

Risque feux de forêts

Le feu de forêt constitue un risque pour la métropole Aix-Marseille-Provence, notamment en raison de l’intensification des conditions climatiques extrêmes (sécheresses prolongées, vagues de chaleur précoces…) et de la pression urbaine sur les interfaces habitat-forêt. Le territoire métropolitain abrite de vastes espaces naturels boisés, représentant près de 50 % de sa superficie, répartis sur des massifs majeurs tels que la Sainte-Victoire, la Sainte-Baume, le Garlaban, l’Étoile, le Regagnas, le Grand Caunet, le Rove, ou encore le Luberon Sud à l’est du territoire.

Ces massifs, typiques des milieux méditerranéens, sont composés de végétation dense (pinèdes, garrigues, chênaies vertes), particulièrement inflammables en période estivale. Le climat chaud et sec, combiné à un mistral fréquent, favorise une propagation rapide des incendies, avec un pic de vulnérabilité entre juin et septembre.

Ce que fait la Métropole

L’institution surveille les zones sensibles, entretient les massifs forestiers, informe sur les accès interdits lors des journées jugées à risque élevé et se coordonne avec le SDIS, l’ONF, les communes pour lutter contre le risque incendie de forêt.

Risque inondation

L’inondation constitue un risque à même de provoquer des effets considérables sur le territoire métropolitain. Cela s’explique à la fois par des causes naturelles, comme le relief, le climat méditerranéen et la présence de nombreux cours d’eau ; mais aussi par des causes liées aux activités humaines, comme le développement des villes et la transformation des sols naturels en surfaces bétonnées ou goudronnées.

Ce risque se manifeste particulièrement le long de nombreux cours d’eau du territoire, notamment l’Huveaune, le Jarret, la Touloubre, l’Arc, le Merlançon, le Réal de Jouques, ainsi que dans les bassins versants côtiers du littoral marseillais, de la Côte Bleue et de l’étang de Berre. Ces secteurs sont exposés aux inondations par débordement de cours d’eau mais aussi par ruissellement urbain et submersion marine, en particulier lors d’épisodes méditerranéens ou cévenols, caractérisés par des pluies intenses et localisées en un temps très court.

Ce que fait la Métropole

L’institution cartographie les zones inondables, entretient les cours d’eau, développe des bassins de rétention, installe des capteurs de niveau, et informe via l’alerte météo. Elle collabore avec Météo-France, les communes, les services de secours et les agences de l’eau.

Retrait gonflement des argiles

Le risque de retrait-gonflement des argiles (RGA) constitue une problématique géotechnique croissante pour la Métropole Aix-Marseille-Provence, en particulier dans un contexte de changement climatique marqué par des épisodes de sécheresse prolongée suivis de fortes précipitations. Ce phénomène, directement lié à la nature des sols argileux, se traduit par des mouvements différentiels du sol (retrait en période sèche, gonflement en période humide) susceptibles de provoquer des fissures dans les bâtiments, des affaissements de chaussées et des dégradations d’infrastructures linéaires.

Ce risque concerne une grande partie du territoire métropolitain, notamment les zones où le sol est composé d’argile mélangée à de la roche calcaire formée il y a des millions d’années, comme c’est le cas dans les communes de Vitrolles, Rognac, Berre-l’Étang, Marignane, Les Pennes-Mirabeau. C’est aussi le cas du côté de Gréasque, Gardanne, Fuveau, Bouc-Bel-Air, ou encore dans les zones nord et est de Marseille, où on trouve aussi beaucoup de sols faits de roches tendres et friables comme des marnes ou des molasses. Le bassin de l’Arc, dans sa portion moyenne entre Aix-en-Provence et Trets, présente également une sensibilité élevée à ce phénomène.

Ce que fait la Métropole

L’institution surveille les zones à risques, installe des capteurs, réglemente les constructions en zone instable, et agit en lien avec les géologues, les collectivités et les services de secours.

Séisme

Le risque sismique sur le territoire de la métropole Aix-Marseille-Provence, bien que classé comme modéré sur l’échelle nationale de zonage sismique (niveau 3 sur 5), est une réalité à prendre en compte du fait de la présence de failles actives dans son environnement géologique. Ce risque découle principalement de la dynamique tectonique liée à la convergence entre la plaque africaine et la plaque eurasienne, qui engendre des contraintes dans la croûte terrestre affectant le sud-est de la France.

Le territoire est notamment influencé par plusieurs structures géologiques actives, parmi lesquelles :

- La faille de la Moyenne Durance, située au nord-est du territoire métropolitain, connue pour sa sismicité historique (séisme de Lambesc en 1909, magnitude estimée à 6,2, le plus destructeur du XXe siècle en France),

- La faille de la Trévaresse, qui traverse les secteurs de Lambesc, Rognes et Éguilles, et reste sous surveillance en raison de son potentiel sismogène,

- D’autres failles secondaires affectant la zone de Gardanne, le bassin de l’Arc, et les environs d’Aix-en-Provence.

Ce que fait la Métropole

L’institution informe sur les normes parasismiques, forme les établissements scolaires et met à jour les plans de sécurité (PCS, Plan communaux de sauvegarde et PPMS, Plan particulier de mise en sûreté) avec les mairies, les architectes et la préfecture.

Tsunami

Le risque de tsunami dans la métropole Aix-Marseille-Provence, bien que rare, constitue une menace potentielle en raison de sa façade littorale ouverte sur la mer Méditerranée. Cette vulnérabilité est liée à la possibilité de séismes sous-marins, notamment dans les zones sismiques actives du bassin méditerranéen occidental, pouvant générer des ondes de submersion affectant les côtes provençales.

Le territoire de la métropole, qui comprend des zones densément urbanisées et industrialisées telles que le Grand Port Maritime de Marseille, Fos-sur-Mer ou les plages fréquentées de la Côte Bleue, est particulièrement concerné par les effets potentiels d’un tsunami, même de faible amplitude. Bien que l’historique des tsunamis méditerranéens reste limité, des événements passés comme celui de 2003 (séisme de Boumerdès en Algérie) ont rappelé la réalité du risque, avec des vagues atteignant les côtes françaises.

Ce que fait la Métropole

Elle suit les alertes via les centres de surveillance sismique, informe les habitants du littoral et travaille avec les communes côtières, les autorités maritimes et les centres de recherche.

les risques technologiques

Rupture de barrage

Le risque lié aux barrages constitue un enjeu important pour la Métropole Aix-Marseille-Provence, en raison de la présence de plusieurs grands ouvrages hydrauliques en amont ou à proximité de son territoire, dont les barrages de Bimont (commune de Saint-Marc-Jaumegarde) et de Serre-Ponçon (dans les Hautes-Alpes, mais influant sur le bassin de la Durance). Ces infrastructures, essentielles pour la gestion de la ressource en eau potable, l’irrigation, la production hydroélectrique et la prévention des crues, présentent néanmoins des risques en cas de rupture ou de dysfonctionnement.

Un incident majeur sur l’un de ces barrages pourrait avoir des conséquences graves sur les vallées en aval, notamment le bassin de la Durance et l’agglomération aixoise, qui sont partiellement alimentés par ces ouvrages. Le barrage de Bimont, par exemple, joue un rôle structurant dans l’alimentation en eau potable d’Aix-en-Provence et des communes voisines. Quant au barrage de Serre-Ponçon, bien qu’éloigné, il conditionne en grande partie l’équilibre hydrologique du sud de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, y compris le territoire métropolitain.

Ce que fait la Métropole

L’institution identifie les zones exposées à l’onde de submersion, participe aux plans de secours avec les services de l’État, gère les exercices avec EDF, les communes et les secours.

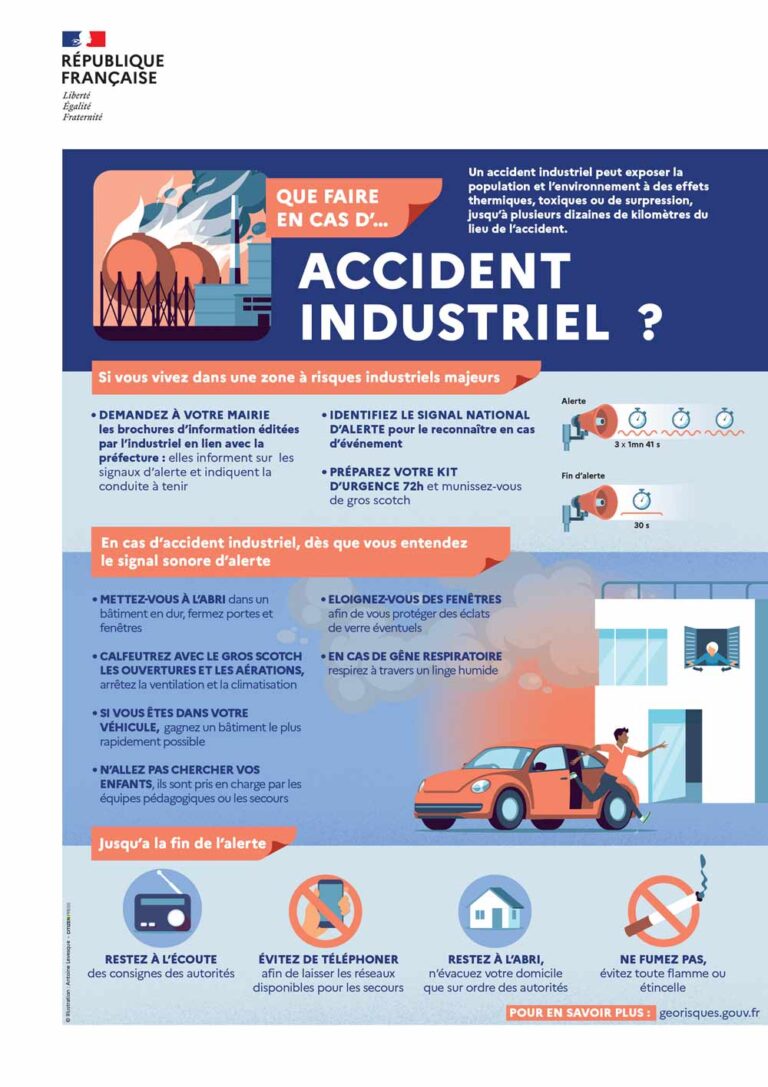

Risques industriels

Le risque industriel constitue le principal risque technologique auquel est exposée la métropole Aix-Marseille-Provence, en raison de la forte concentration d’activités industrielles majeures sur son territoire. Des zones comme Fos-sur-Mer, Lavéra (Martigues), Berre-l’Étang, ou encore le site Arkema à Saint-Menet (Marseille) accueillent des plateformes chimiques, pétrochimiques, et portuaires parmi les plus importantes de France. Ces installations classées Seveso seuil haut présentent un risque d’accident majeur pouvant entraîner des explosions, incendies, ou rejets toxiques dans l’environnement.

La vulnérabilité des territoires concernés est renforcée par la proximité de zones urbaines, d’axes de transport (A55, A7, voie ferrée), et d’infrastructures critiques. L’explosion survenue à Berre-l’Étang en 2015 ou l’incident de stockage sur le port de Fos-sur-Mer rappellent que, bien que rares, ces accidents peuvent avoir des répercussions graves sur la santé publique, l’environnement, l’économie locale et la sécurité des populations riveraines.

L’Institution travaille avec les entreprises classées SEVESO, suit les plans de prévention des risques technologiques (PPRT), participe aux exercices avec la préfecture, les pompiers, les industriels et les habitants.

Des aides pour protéger votre logement

Les personnes dont le logement est situé dans le périmètre d’un plan de prévention des risques technologiques peuvent bénéficier d’un accompagnement gratuit et d’aides financières pour financer des travaux de protection de leur logement. Une partie des communes de Berre L’Etang, Cabriès, Chateauneuf-les-Martigues, Les Pennes Mirabeau, Marignane, Martigues, Port-de-Bouc, Rognac et Vitrolles sont concernées. Pour en savoir plus, consultez la rubrique « Mon logement » de la page de votre commune.

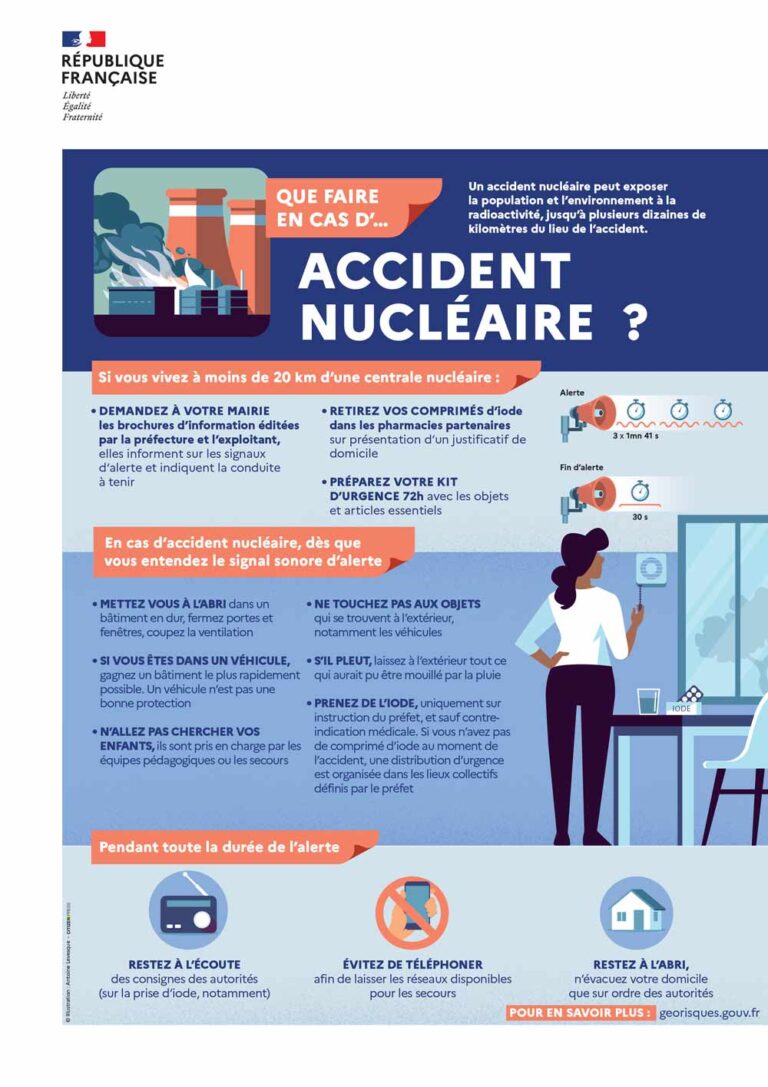

Risque nucléaire

Le risque nucléaire, bien que limité en fréquence, représente un enjeu stratégique pour la métropole Aix-Marseille-Provence en raison de la présence de plusieurs sites sensibles situés à proximité immédiate de son territoire. Les deux principaux sont le CEA Cadarache, situé sur la commune de Saint-Paul-lès-Durance, et la base aérienne 125 d’Istres-Le Tubé.

Le CEA Cadarache est l’un des plus grands centres de recherche nucléaire d’Europe, hébergeant des installations de recherche sur les réacteurs expérimentaux, les matériaux fissiles, le traitement des combustibles et le projet international ITER. Il est classé installation nucléaire de base (INB) et fait l’objet d’un encadrement strict par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN).

La base aérienne 125, quant à elle, accueille des équipements militaires sensibles et pourrait, dans certains cas, être concernée par le transport ou le stockage d’éléments à composante nucléaire, dans le cadre des missions stratégiques de l’armée française. Bien que ces éléments relèvent de la Défense nationale et soient couverts par le secret, leur présence est prise en compte dans la planification du risque.

Ce que fait la Métropole

L’institution applique les directives nationales (plan ORSEC nucléaire), se coordonne avec l’État, l’ASN, EDF et les communes pour protéger les populations.

Transports de matières dangereuses

Le transport de matières dangereuses (TMD) représente un enjeu majeur pour la métropole Aix-Marseille-Provence, en raison de la densité de ses infrastructures : autoroutes (A7, A55), voies ferrées, oléoducs, gazoducs et le Grand Port Maritime de Marseille. Ces voies servent au transit quotidien de substances à risques – hydrocarbures, produits chimiques, gaz, substances toxiques ou radioactives – à destination des zones industrielles de Fos-sur-Mer, Berre ou Lavéra.

Malgré un encadrement réglementaire strict, le risque d’accident (déversement, explosion, incendie…) demeure, en particulier dans les zones urbaines traversées. Pour y faire face, la Métropole s’appuie sur des dispositifs de prévention et de gestion adaptés :

- Plans de prévention (PPRT) et protocoles d’urgence coordonnés avec les préfectures, les transporteurs et le SDIS 13 ;

- Surveillance active des réseaux (routes, rail, canalisations) et exercices réguliers de simulation d’accidents.

Ce que fait la Métropole

L’institution travaille avec les entreprises classées SEVESO, suit les plans de prévention des risques technologiques (PPRT), participe aux exercices avec la préfecture, les pompiers, les industriels et les habitants.

Sur le même thème